マツダディーゼル独自の燃料噴射系クリーニングというシステム

目的地に着き、エンジンを切ろうとした瞬間にこれが作動したりすると

どうしたらいいのか迷っちゃいますよね

このシステムがどんな条件で作動するのか?どうしたら作動回数を減らせるのか?などなど・・

この記事では、噴射ノズルクリーニングに関する仕組みから対処法までを詳しく解説します

いつも懇意にしているディーラーメカニックさんから伺ったお話なので

貴重な情報になると思います

燃料噴射クリーニングとは?

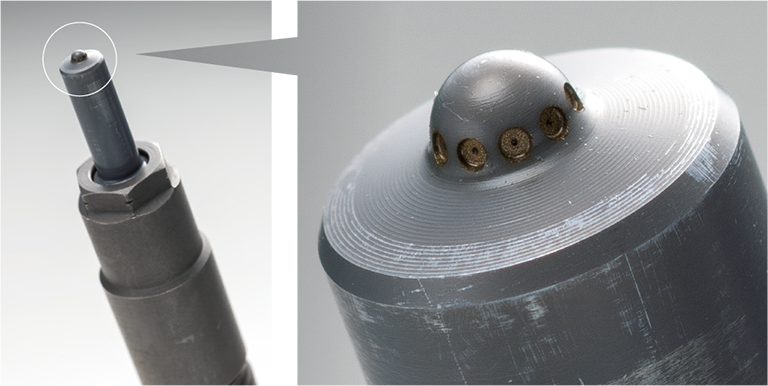

このシステムは燃料をシリンダーに噴射するノズルの先端をクリーニングするものです

出典:関西マツダ

およそこの言葉を聞いてしまうと、汚れを除去するものと思い込んでしまいますが

必ずしもそうではありません

ノズルには汚れを感知するセンサー自体がないんです

では、どうやってクリーニングシステムを作動させているのか?

これは、コンピューターがその時の気温やドライブ時間など

様々な運転環境を記録し、そのデータを元に総合的に判断します

汚れるであろう条件を満たした時に、汚れがあるないに関わらず作動する仕組み、というワケです

システムの目的と仕組み

燃料は液体ですから水分も含まれています

これに加え、軽油には硫黄や硫化物などが含まれているため

ある一定の環境下でノズル付近が結露したりすると、これらの物質も付着しやすくなります

これを放っておくと腐食する可能性があるため、それを防止するのがこのシステムの目的

初期のCX5にはこの除去システムはありませんでした

おそらく、そこから得たデータや事実の中に腐食に関するリスクが見つかったんでしょう

それを元に、対策されたのがこのシステムなんだと思います

結露などにより汚れがつきやすい条件が揃った場合、コンピューターが総合的に判断し

エンジン回転を上げてノズル付近を高温にしリスクを焼き切ってしまおうというワケです

エンジンを始動させ、切るまでのプロセスを1とし、

そのプロセスが合計5=1工程になったところで判断するそうで、

その中で結露しやすい条件がいくつあったかで作動するかどうかが決まります

1工程で条件が揃わなかった場合でも、

複数の工程の走行環境や外気温などを加味し、作動する事もあるそうです

結露はどうやってできる?

結露は湿気と寒暖差でできるものですが、

エンジン内でこれが発生してしまうと不純物も付着しやすくなります

おおむね冬場にできやすく、冷え込んだ金属ノズルに霧状になった燃料が噴射された時や

暖気が不充分なままエンジンを切った際に発生しやすくなり

夏場でも、極端に湿度の高い空気を取り込んだ状態で短時間走行をすると

揮発せず残ってしまった水分が原因となり結露する事があります

システム作動が起きやすい条件とは?

基本、水温が95度近くまで上がるようなドライブを繰り返していれば

エンジン(ノズル)温度も上がって自然に汚れが焼き切られるため、システムが作動する事はほぼありません

(注:高温下で何分運転したかにもよります)

反対に、チョイ乗りのようなエンジン(水温)温度が上がらない条件で運転を繰り返すと

結露しやすい条件が重なり、不純物が付着する可能性が高くなったとコンピューターが判断し、

作動回数が増えます

実際、メカニックさん達も、新車の納車準備でエンジンのON/OFFを繰り返していたら

作動した事があったそうです

気温が低くなる冬場は結露もしやすくなるので

できるだけ水温が上がるような運転を心がけましょう

作動してしまった場合の対処法

ズバリ!いったん作動したら終わるまでエンジンを切らないのがベストです

停車中に作動すると1500回転がキープされた状態になり、完了するまで待たなければなりませんが

少しでも早く完了させたいなら意図的に高回転で走行する方法もあります

ただし、外気温が極端に低いと、走行する事で冷やされてしまうので

スピードの加減が難しいかもしれません

もし駐車場などですぐに降りたい時に作動してしまったら

あまりおすすめしませんが切っても影響はほぼないそうです

ただし、次に車に乗った際はしっかり暖まるまでエンジンを回してあげて下さい

作動回数を減らす対策

エンジンが暖まらない運転の繰り返しで作動するという事は

エンジン温度=水温を上げる事がポイントになります

毎回は難しくても5回に1回、30分程度運転していれば

回数が減らせるのでやってみて下さい

また、水温が50度付近までくるとアイドリングストップも有効になりますが

このシステムをONにしておくと停車中はエンジンが止まって温度も下がってしまうので

特に冬場などはアイドリングストップをOFFにし、できるだけ温度が上がるよう心掛けましょう

温度を早く上げるにはヒーターをこまめに切るのも有効です

ヒーターはエンジンで暖められた水(お湯)が循環し、専用のラジエターへきたところで

風を当て室内へ送風する仕組みになっています

この時に、暖められたお湯がファンで冷えてしまい、

それがまたエンジンへ回れば水温が下がって冷やしてしまう要因になるので

ヒーターはできる範囲でOFFにしましょう

システム作動時間

噴射クリーニングが始まったら、いつ、あと何分で完了するのか気になりますよね

これは、水温が上がりにくい冬場がもっとも長く、

外気が零度から氷点下になる条件下では最長で18分作動するそうです

水温計が95度に達すればOFFになるのでそこがひとつの目安になります

春先くらいの気温では15分前後、夏場は5分程度との事でした

ノズル部分が高温になる事が条件ですから、冬場に時間がかかるのは仕方ないところです

燃料噴射クリーニング まとめ

このシステムにはクリーニングという名前がついていますが

「ノズル腐食予防システム」といった方が分かりやすいかもしれません

腐食の原因となる物質を含んだ水分が、ノズルに結露しやすい条件が揃ったら

実際に汚れがあるかどうかに関係なく、作動するととらえて下さい

冬場が特に作動しやすいですが、湿度の高い夏場も条件が積算されていけば作動の可能性が高くなります

作動すると、停車時に1500回転がキープされた状態になりますが

これは、エンジン温度を上げて汚れを焼き切るためのものなので、走行している場合だったら

1500回転以下にならないよう、ローギア気味に走る事をおすすめします

(ATだったら一時的にMTモードに切り替えましょう)

噴射クリーニングが動作すると、冬場は特に燃費が悪くなるので

対策としては、水温が50度以上になるような運転を心掛ける事

そしてアイドリングストップOFF&ヒーターOFFが有効です

チョイ乗りが続くようなら、5回に1回は水温が90度付近になるまでドライブするるのも手です

外気温や湿度にも影響されるので、あくまで究極の理想になりますが

1回の走行において、95度近くまで水温が上がった状態で

10分以上の走行ができていればそれが一番の予防策になりそうです

ちなみに、このシステムはCX5だとKF系の中期以降に装備されているそうで

KFのヘッドライトが丸目のモデルでも初期バージョンにはないそうです

KF系前期モデル

このシステムがないからといって、必ずしもノズルが腐食するというわけではありませんが

KF初期モデルで生じたリスクから考案されたシステムである事は間違いないです

燃料噴射クリーニングが作動するのを一度も見た事がないというオーナーさんは

年式をディーラーで確認し、対策を相談してみて下さい

他社ではEVモデルがどんどん発表されていますが、

マツダは軽油を使うディーゼルに今後も注力していくようで

だからこそ開発されたのがこのシステムといっていいと思います

余談になりますが、最近、このシステムが強化され、作動条件がよりシビアになったような気がします

2023年、10月に定期メンテナンスをする前はめったに作動しなかったんですが

これ以降、「異常作動なんじゃないか?」ってくらい急激に作動する頻度が増えました

想像では、その定期メンテでCPUにアップデートが入ったんじゃないかと思うんですよね

これは次回、ディーラーに行った時に確かめてみようと思ってます